David Bowie – Odissea nello spazio

Non c’è scampo ai luoghi comuni, neanche quando si tratta di musica. “Il secondo album è sempre il più difficile”, dicono, se non addirittura una malattia nota agli anglofoni come second album syndrome. Non è, in effetti, molto difficile immaginare quale fardello gravi sulla testa di gruppi o singoli artisti nel momento in cui si ritrovano a dover confermare il valore del proprio lavoro dopo un esordio acclamato dal pubblico e magari anche dalla critica. Per contro, non è così difficile nemmeno inquadrare una qualsiasi carriera musicale tra alti e bassi, opere migliori di altre e momenti di ristagno; il discorso vale per la storia dell’arte nel senso più ampio possibile e vale, di conseguenza, anche per il rock. A confermarlo, non mancano esempi di ogni sorta: i Sex Pistols, dopo il primo pazzesco album Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols del 1977, non incisero mai più musica che rientrasse nella definizione di album ufficiale. Al contrario, il meraviglioso The Freewheelin’ di Bob Dylan seguì ad un esordio incerto rimasto sepolto molto a lungo.

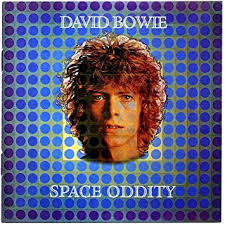

E il Duca Bianco dove trova posto nel terreno maledetto del secondo album? Nel mezzo, ad adeguata distanza tanto dai flop quanto dalle meteore che abbagliano per un istante e poi spariscono nel nulla. Dal punto di vista stilistico, il secondo di David Bowie si differenzia dal precedente per una maggiore spinta verso tutta una serie di comportamenti musicali ed extra-musicali che fiorirono nel corso degli anni Settanta nel segno della rivoluzione hippie, esasperando atteggiamenti e costumi in risposta contraria e prorompente alle rigidità delle generazioni precedenti. Piume, lustrini, scialli sgargianti, trucco pesante e acconciature bizzarre concorrevano a dare vita ad una indefinita e seducente maschera androgina, simbolo di quel rock definito glam che, spesso e volentieri, trovava la propria ragion d’essere unicamente nel dare vita ad esibizioni scioccanti, in cui la superficialità della musica coincideva con la sua sostanza. Non è però il caso di Bowie, che trovò sì grande forza espressiva anche nell’utilizzo di lacca e cosmetici, ma senza mai cadere in un unico genere musicale definibile con chiarezza e senza mai separare dal vestiario una profonda drammaticità.

Space Oddity non manca perciò di robusti richiami al folk, al rock tradizionale e al nascente progressive, alla psichedelia, a quel modo leggero di intessere le vocalità di cui il duo Simon & Garfunkel fu maestro, alla freschezza vaudeville, alle ballate in perfetto stile inglese e a José Feliciano in un paio di brani. Nell’opuscolo del 1981 David Bowie: An Illustrated Record, gli editori del New Musical Express Roy Carr e Charles Shaar Murray scrissero a proposito di Space Oddity che «alcune cose appartenevano al David Bowie del 1967 e altre a quello del 1972, ma nel 1969 sembrava tutto così incoerente. In pratica, Space Oddity può essere visto retrospettivamente come tutto ciò che Bowie è stato e un po' di quello che sarebbe diventato.»

Fortemente introspettivo, sufficientemente caotico e meritevolmente ambizioso, l’album fu preceduto dalla pubblicazione dell’omonimo singolo, messo in commercio come 45 giri l’11 luglio 1969, giusto in tempo per accompagnare le avventure lunari firmate Apollo 11. Protagonista del brano è il Maggiore Tom, pronto a salpare per un viaggio nello spazio che sembra, però, portare con sé ben poco dello spirito NASA di Neil Armstrong e soci, quanto piuttosto di quello legato agli scenari vibranti e misteriosi del colosso cinematografico 2001: Odissea nello spazio; a conferma, basti sapere che la coda della canzone è un frammento di Atmosphères di Gyorgy Ligeti, preso in prestito dalla colonna sonora del film.

Dal centro di controllo, insieme a stilofono e mellotron tanto cari a Bowie, parte il conto alla rovescia e il Maggiore Tom può librarsi nello spazio e ondeggiare tra le stelle, in una dimensione straniante che aggiunge inquietudine alla già considerevole sensazione di isolamento che caratterizza la tuta spaziale:

Sto galleggiando nello spazio in un modo molto strano

e le stelle sembrano molto diverse oggi

perché sto seduto sopra un barattolo di latta

lontano sopra il mondo.

La Terra è triste

e non c'è niente che io possa fare.

Il Maggiore Tom è lontano, sospeso tra le stelle immobili e lucenti che non conoscono tempo e che lo separano dal triste pianeta blu. All’improvviso il circuito va in avaria, there's something wrong / can you hear me Major Tom? - c'è qualcosa che non va / Maggiore Tom, riesci a sentirmi?

Forse ad essersi rotto non è soltanto un circuito: Dioniso ha lasciato uno dei decenni più chiassosi di sempre, i colori sessantottini si sono esauriti e a farsi ora spazio sono la desolazione e la solitudine. Il Maggiore Tom fluttua impotente, passivo, indifferente. Can you hear me Major Tom?

C.